特別インタビュー

-

「M&A共創パートナーズ」IT×人材に特化した“次世代M&A…

本記事は、M&A共創パートナーズ様のインタビュー動画をもとに、内容を文字起こし・再編集した記 […] -

現場を動かし、インパクトを出す。LASINVAの実行力

経歴と転機 – LASINVAを選んだ“理由” コトラ山本:まずは皆様のご経歴についてお伺いできます […] -

誠実さと信頼で社会に向き合う──三菱UFJ信託銀行“信託パーソン”の実態に迫る

ご経歴の概要と三菱UFJ信託銀行へのご入社の経緯 コトラ東:まずはじめに、皆さまのご経歴についてお伺 […] -

【FPTコンサルティングジャパン】アジア発・急拡大中!End-To-Endで顧客…

FPTコンサルティングジャパンの紹介と急成長の要因 コトラ吉田:まずは、会社全体の概要と、ここまで急 […] -

信託銀行が提供する人事コンサルティングとは──三菱UFJ信託銀行の取り組み

2025年某日、株式会社コトラのエグゼクティブコンサルタントである東秀幸は、三菱UFJ信託銀行の研修 […] -

【EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部 FO&DXチーム】アドバイ…

本日は、EY新日本有限責任監査法人 FAAS事業部 FO&DX(Finance Optimizati […]

新着記事

-

<全5回シリーズ/第2回>企画・DX編〜「金融版RAG」による意思決定の変革と社…

金融業界における生成AIの活用は、2024年の実証実験段階を経て、2025年現在、本格的な業務実装へ […] -

<全5回シリーズ/第1回>金融DXは生成AI実装フェーズへ:市場価値が高騰する人…

現在、金融業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は重要な転換点を迎えています。2023 […] -

セルサイドからバイサイドへのキャリア戦略:証券会社からの転職を徹底解説

はじめに:金融キャリアの主要な転換点 金融業界のキャリアパスにおいて、「セルサイドからバイサイドへ」 […] -

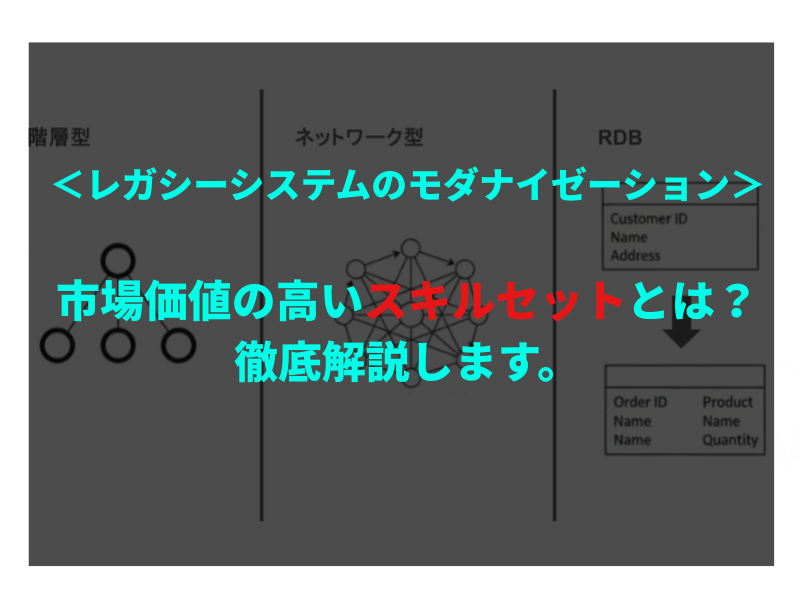

【金融】レガシーシステムのモダナイゼーション:クラウド移行戦略に必要な市場価値の…

デジタル技術の進化とFinTech企業の台頭により、金融業界の競争環境は劇的に変化しています。顧客体 […] -

資産運用(アセットマネジメント)業界とは?投資信託・ファンドの仕組みから業務内容…

なぜ私たちは、お金の運用をプロに託すのか 多くの人々が、将来のために資産を形成したいと考えています。 […] -

証券会社の農業参入〜なぜ証券会社が農業を?〜

近年、証券会社や金融グループが農業分野に参入する動きが見られます。 背景には、農業の高齢化や後継者不 […]

ESG・サステナビリティ

-

証券会社の農業参入〜なぜ証券会社が農業を?〜

近年、証券会社や金融グループが農業分野に参入する動きが見られます。 背景には、農業の高齢化や後継者不 […] -

【エネルギー業界転職】今後10年で爆伸びする業界の業務内容/面接対策/市場動向に…

欧州を中心に世界でカーボンニュートラル化が急速に進む中、日本においても急ピッチでカーボンニュートラル […] -

リース・ノンバンク業界の具体的な業務内容/採用ニーズ/魅力を公開します

本記事では、再生可能エネルギー×ノンバンクというテーマで、詳しく解説します。政府の掲げるカーボンニュ […]

パブリックセクター

-

証券会社の農業参入〜なぜ証券会社が農業を?〜

近年、証券会社や金融グループが農業分野に参入する動きが見られます。 背景には、農業の高齢化や後継者不 […] -

パブリックセクター/官民リボルビングドア転職 究極の面接対策:内定を掴むための実…

パブリックセクター(※)への転職は、社会貢献への強い意欲と、課題解決への情熱を持つ皆様にとって、非常 […] -

【パブリックセクター×コンサルティングファーム転職 面接対策ガイド 】ー政策立…

コンサルティングファームがパブリックセクター採用で求める人材像 コンサルティングファーム(シンクタン […]

リスクマネジメント

金融業界

コンサル業界

IT業界

不動産業界

-

不動産小口化商品:金融業界出身者に求められる専門性と評価手法

金融と不動産の交差点、「不動産小口化商品」 金融業界で培った専門知識や分析能力を、新たなフィールドで […] -

不動産ファンドのキャリアガイド:金融プロフェッショナルが知るべきすべて

なぜ今、金融プロフェッショナルが不動産ファンドに転職するのか? 多くの金融プロフェッショナルが、自身 […] -

不動産アセットマネジメント領域におけるリース会社への転職を解説〜キャリアパスも紹…

はじめに:不動産アセットマネジメント業界で起きている新たなキャリアの潮流 不動産アセットマネジメント […] -

不動産ファンド転職の面接突破を支援する「虎の巻」

こんにちは。株式会社コトラ 不動産チームです。不動産ファンド業界への転職は、専門性の高い金融スキルと […] -

未経験者向け 不動産ファンドにおける転職ガイド/プロの視点で様々な軸を解説

不動産ファンド専門の人材紹介コンサルタントが、不動産ファンドにおける転職のメリット、転職先を選ぶ上で […] -

ホテル投資業界(ファンド)の2024年最新市場動向

全世界を見渡し、昨年(2023年)唯一好調だった日本の不動産マーケット(市場)の中でも特に有望視され […]

製造業

事業会社・経営幹部

-

CXOへの道:CEO、CFO、COOに求められる役割とスキルセットを徹底解説

はじめに:企業の意思決定を担う「CXO」とは 企業の経営戦略や組織体制について語られる際、「CEO」 […] -

オーガニック成長とインオーガニック成長とは?企業の成長戦略の基本を徹底解説!

企業の経営戦略を語る上で、「オーガニック成長」(企業の内部資源を活用した成長)と「インオーガニック成 […] -

商社はなぜ「売上」ではなく「収益」と呼ぶ?会計基準の変更が映すビジネスモデルの進…

この記事でわかること 商社の「収益」と「売上高」:会計基準の変更が映すビジネスモデルの進化 はじめに […]

-47.png)

-5.png)

-9.png)

-48.png)

-49.png)