商社とは

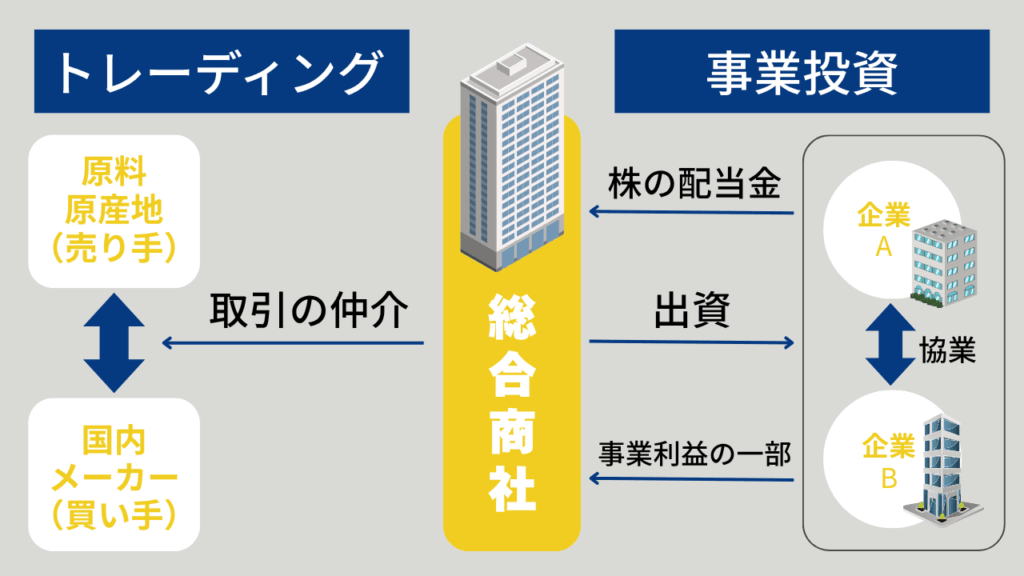

商社とは、国内外の企業や市場をつなぎ、モノやサービス、情報の流通を担う企業です。特に総合商社は、エネルギーや資源、食料、機械、金融など幅広い分野でビジネスを展開し、単なる貿易にとどまらず、事業投資や経営支援、金融・物流機能も併せ持つのが特徴です。

従来の「仕入れて売る」トレーディングに加え、近年は企業への出資やM&Aなどを通じた事業投資にも注力しており、収益の柱が多角化しています。働く上では、グローバルな視点や高い交渉力、語学力などが求められ、海外駐在の機会も多くあります。

商社は「仲介役」だけでなく、「価値を創造するプレイヤー」として、日本経済において大きな存在感を持つ企業群だと言えるでしょう。

総合商社の多角的な組織構造

総合商社と専門商社の違いとは

総合商社と専門商社は、商社という共通点を持つものの、その業務内容や役割には大きな違いがあります。総合商社は鉄鋼、エネルギー、食料、化学品、自動車など多岐にわたる分野で事業展開をし、グローバルな規模で活動しているのが特徴です。一方で、専門商社は特定の分野に特化しており、例えば食品や医薬品、化学品などの専門的な知識を活用して、その分野での価値を高めています。総合商社は多角的な事業展開を支えるために多層的な組織構造を持ち、多部門の連携が重要です。一方、専門商社はスリムな組織体制でより迅速な意思決定と専門性を重視する傾向にあります。

組織図で読み解く商社の機能分担

商社の組織図はその機能分担を明確に示す重要なものです。総合商社の場合、CEOやCOOの下に各事業グループ、さらにその下に各部門が設置されています。たとえば、鉄鋼グループ、自動車グループ、輸送機・建機グループなどが存在し、その中にCFOオフィスや営業部門、さらに各SBU(戦略事業ユニット)が配置されています。このような部署一覧からは、商社内の役割分担が一目で理解でき、それぞれの部門が事業戦略に基づいて何を担っているのかを確認できます。また、コーポレート部門が企業全体のガバナンスやリスク管理を担当し、基盤を支えている点も特徴の一つです。

グローバル展開と各地域拠点の役割

商社の強みであるグローバル展開は、各地域拠点の役割分担により支えられています。商社は国内に加えて、海外にも多数の拠点を持ち、それぞれが地域の特性や商習慣を活かした事業を展開します。たとえば、北米や東アジアでは、自動車や化学品の輸出入が活発に行われ、アジア・パシフィック地域ではエネルギーやインフラ関連のプロジェクトが中心です。これらの拠点では、地域に即した産業や市場ニーズに対応しながら、グローバルなネットワークを活用して価値を創造しています。そのため、各拠点の効率的な運営は全体の事業の成否に直結する重要なポイントです。

グループ体制の重要性と事業継続

商社のビジネスモデルにおいて、グループ体制は特に重要な要素です。たとえば、総合商社では事業グループやSBUがそれぞれ専門性を持ちながらも連携して業務を遂行し、全体の競争力を高めています。このような体制により、新たな市場機会への迅速な対応が可能となるだけでなく、事業の多角化によるリスク分散も実現されています。また、事業継続計画(BCP)の視点からも、グループごとの独立性と相互補完性を活かした組織設計が求められます。例えば、エネルギーや食料といった基幹事業が外的要因で影響を受けた際には、他の事業分野の収益力とのバランスにより安定性を保つことができます。

商社独自の経営構造が求められる理由

総合商社は多様な事業領域を持つため、独自の経営構造が求められます。それは複雑化する事業展開に対応しつつ、柔軟な意思決定を可能とするためです。商社の経営は、取締役会や執行役員会、各事業本部が密接に連携し、経営戦略の実現をサポートしています。たとえば、取締役会やHMC(Headquarters Management Committee)は、経営全体の方向性を決定する最上位機関ですが、それを実行に移すための具体的なプロセスは各事業部門が担います。このような分業と協働の仕組みにより、高度な経営管理と現場の実行力を両立しています。また、統合リスク管理を取り入れることで、経営リスクの最小化を図りながら持続的な成長が実現されています。

部門別に見る商社の事業戦略

鉄鋼、エネルギー、化学品などの分野別戦略

商社の鉄鋼、エネルギー、化学品部門は、それぞれが専門的な知識と技術を駆使して多岐にわたる事業を展開しています。鉄鋼部門では、鋼材や鋼管を中心に国内外の建設業や製造業への供給を強化しています。特にエネルギー分野では、再生可能エネルギーや水素などのクリーンエネルギー技術への投資が進んでおり、持続可能な成長を目指した事業展開が注目されています。また、化学品分野では、基礎化学品から特殊化学品まで幅広い商品を扱い、特に高付加価値な製品開発に力を入れています。このような分野別戦略により、商社は国内外の多様な市場ニーズに応えることが可能となっています。

自動車・輸送機部門の役割と未来

商社の自動車・輸送機部門は、自動車製造、流通、そして次世代のモビリティサービスへの対応を通じて、社会のインフラを支える重要な役割を担っています。例えば、自動車流通販売事業では海外市場への輸出や現地での販売網強化を推進し、グローバル規模でのシェア拡大を実現しています。また、モビリティサービス部門では、ライドシェアやカーレンタルサービスを含む新しい交通手段の提供に取り組んでいます。さらに、自動運転技術やEV(電気自動車)の普及に向けた戦略を策定しており、今後の市場変化に柔軟に対応できる部門構造を構築しています。この分野では、「Beyond Mobility」というビジョンのもと、次世代の社会インフラを見据えた革新的な事業展開が期待されています。

食料・住生活分野における事業拡張の狙い

食料と住生活分野は、持続可能性と地域社会への貢献が求められる商社の重要な業務領域です。食料部門では、生鮮食品や加工品のグローバル供給を担うだけでなく、食品の原材料供給体制の強化や高品質商品の開発を進めています。一例として、生鮮食品第一部では、北米で養豚から豚肉製品の販売までを一貫して行う体制を構築しています。さらに、住生活に関わる分野では、インテリア製品や住宅関連サービスの提供を通じて、多様なライフスタイルに対応しています。このような事業拡張の取り組みは、人々の生活の質を向上させることを目的としており、商社の持つ幅広いネットワークを活かした包括的な戦略が注目されます。

新規事業開発部門で読み解くイノベーション

新規事業開発部門は、商社の成長をけん引する原動力となる部署であり、イノベーション創出に特化しています。この部門では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した新しいビジネスモデルの模索が進む一方、環境対応技術や社会課題の解決を軸にした事業開発が行われています。たとえば、再生可能エネルギーを活用した発電事業や、ヘルスケア関連の技術革新に投資するプロジェクトが注目されています。さらに、外部企業との協業やベンチャー企業への出資によって、将来性の高い事業分野への参入も可能にしています。このような取り組みを通じて、新規事業開発部門は商社全体の競争力を高め、次世代のビジネスモデルを形成しています。

経営部門が担う意思決定とリスク管理

統合リスク管理と経営効率の最大化

商社における統合リスク管理は、企業全体の経営効率を最大化する上で重要な役割を果たします。特に、事業ごとのリスクを一元的に把握し、適切に対応する体制を整えることは、グローバルに展開する商社では欠かせません。商社の部署一覧には多様な事業分野が含まれ、それぞれ異なるリスクが存在しますが、これらを統合的に管理することによって、効率的な意思決定が可能になります。また、HMC(本部管理委員会)や取締役会といった意思決定機関が中心となり、リスク評価や財務効率向上のための議論を行います。このような仕組みによって、さまざまな外部環境の変化にも即座に対応できる柔軟性と競争力を保持しているのです。

監査部門の役割と透明性の確保

監査部門の役割は、商社の経営透明性を確保することにあります。幅広い事業分野を手掛ける商社では、各部門が適切に運営されているかを定期的に監視し、コンプライアンスを徹底する必要があります。このため、監査役会や監査部がそれぞれ重要な機能を担い、内部統制システムを強化しています。例えば、海外拠点を含む部門全体の監査を行い、不正リスクや運用上の問題を早期に発見・是正する仕組みが整えられています。また、監査結果は取締役会や株主総会などの場で共有され、ステークホルダーへの信頼を高める効果も果たしています。商社としての社会的信用を維持するためには、こうした透明性の確保が極めて重要です。

投資戦略とグローバルな資金調達プロセス

商社における投資戦略は、中長期的な成長を見据えた重要な意思決定プロセスです。部署一覧を見ると、鉄鋼、自動車、食料などの主要分野に加え、新規事業開発部門が積極的に新たなビジネスチャンスを模索しています。これを支えるのが、グローバルな資金調達プロセスです。商社は国際的な金融機関との強固なネットワークを活用し、多様な資金調達手段を設けています。例えば、社債の発行やシンジケートローンの活用により、複数のプロジェクトを同時に推進する資金基盤を確立しています。また、取締役会を中心に投資ポートフォリオのバランスを調整し、収益性とリスクを最適化する戦略が練られています。このような柔軟な資金調達と投資運用の仕組みは、グローバル競争を勝ち抜く鍵と言えるでしょう。

サステナビリティ戦略の可能性とその課題

近年、商社にとってサステナビリティ戦略は欠かせないテーマとなっています。気候変動や資源枯渇などの環境問題への対応は、社会的責任のみならず、ビジネスチャンスとしても注目されています。具体例として、再生可能エネルギー分野への参入や、サプライチェーン全体でのCO2削減に向けた取り組みが挙げられます。しかし、こうした取り組みには多くの課題も伴います。たとえば、地域ごとに異なる環境規制への対応や、長期的な利益を見据えた投資戦略のバランス調整などが課題となります。また、サステナビリティにおける具体的な成果を測る指標を設定し、それを株主や投資家に伝える姿勢も重要です。商社の抱える多様な部署が協力し、グループ全体で戦略を推進することが、持続可能な社会に向けた新たな価値創造につながるでしょう。

商社の未来像を形作る新たな組織モデル

DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組み

近年、商社ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが加速しています。これには、組織図全体を再設計することで、デジタル技術を活用した業務効率化や、新しいビジネスモデルの構築を目指す施策が含まれています。例えば、各部門間のシステム連携を強化し、物資流通や情報管理のプロセスを見直すことで、顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる体制が整いつつあります。また、AIやIoTを駆使した分析を基に、グローバルな需給予測やリスク管理を行うことで、持続可能な経営に近づける工夫がなされています。

組織再編がもたらす柔軟なビジネス運営

商社の未来を形作る上で、組織再編は重要な役割を果たしています。既存の部署一覧の見直しや新たなセクションの設立により、市場の変化に即応する通商機能を整備しています。例えば、モビリティ事業を推進する「Beyond Mobility SBU」のような新規部門は、従来の垣根を越えた多角的な提案を可能にしています。また、各部署の独立性を尊重しつつも、全体最適を図る形でグループ横断型のプロジェクトが増加しており、その結果として、柔軟で効率的なビジネス運営が実現されています。

若年層を育てるための人材育成プログラム

商社の持続的な発展には人材育成が欠かせません。そのため、多くの商社では若年層をターゲットとした育成プログラムに注力しています。具体的には、各地域拠点を活用したグローバル研修や、専門商社や総合商社の特性を学ぶカリキュラムが整備されています。また、配属部署内での実践的なOJT(On-the-Job Training)を通じて、商社の多岐にわたるビジネスモデルや組織図の理解を深めさせています。さらに、DX推進や新規事業開発部門などの次世代分野で活躍できる人材の発掘・育成も重要視されています。

これからの商社に求められる価値創造

これからの商社には、従来の枠にとらわれない価値創造が求められています。たとえば、気候変動問題や社会的課題への対応を含む「サステナビリティ戦略」への取り組みが挙げられます。また、デジタル技術を活用した新たな事業領域の開拓や、従来の営業部門を超えた持続可能な経営モデルの確立も急務です。さらに、株主総会や取締役会での透明性の高い意思決定を実現しつつ、新たな経営戦略を組織全体に浸透させる能力が重要です。こういった工夫が、商社の未来を形作る原動力となっていくことでしょう。

総合商社の最新求人情報

- 双日株式会社/総合商社での海外営業(無機化学品部)/年収:~1600万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での包括保険に関する業務/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のビジネスプロデューサー/年収:1000万円~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のテクノロジーコンサルタント(マネージャー)/年収:1000万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社での不動産DX領域の新規事業におけるCTO候補/プロダクトマネージャー(嘱託プロ採用)/年収:1000万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のテクノロジーコンサルタント/年収:~1000万円/東京都

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクマネジメント(ポテンシャル営業)/年収:~800万円/愛知県

- 大手総合商社の製菓・乳製品の輸入オペレーション実務(嘱託プロ採用)/年収:~800万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のオープンポジション/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社系アセットマネジメント会社における私募リート運用資産の期中運用/年収:~1000万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での業務システム企画・ITインフラ統括/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業の海外プロジェクトマネージャー/年収:800万円~1800万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での投資事業におけるプロジェクトマネージャー/発電所の開発業務(環境インフラ事業)/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 大手総合商社系不動産ファンドでの引受審査担当/年収:~1000万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のDXコンサルタント/年収:~1200万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での業務監査/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 双日株式会社/総合商社での主計サポート業務 / 会計税務ガバナンス業務 / DX戦略推進 / 税務調査対応業務/年収:~1600万円/東京都

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクコンサル(法人営業)/年収:~1000万円/愛知県

- 双日株式会社/総合商社での内部統制業務/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のビジネスコンサルタント/年収:800万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社グループのデジタルメディア企業でのマーケティングコンサルタント(マーケター)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社系不動産ファンドでのバリュエーション担当/年収:~800万円/東京都

- 大手総合商社での商品デリバティブに関わるリスク管理(ミドルオフィス)/年収:~1000万円/東京都

- 大手総合商社の暗号資産事業の推進・運営担当者/年収:1000万円~1400万円/東京都

- 大手総合商社&証券会社系不動産AM会社でのアクイジション(担当者)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社でのEコマース関連配送事業に関わるシステムプロダクト制作管理戦略並びに事業開発業務<嘱託プロ採用>/年収:~1000万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での営業経理/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- デジタル技術を活用した不動産・インフラ運用会社でのデジタル投資銀行マネージャー/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社の製菓・乳製品に関する営業(嘱託プロ採用)/年収:800万円~1600万円/東京都

- 大手総合商社における化学品部門のM&A人材採用(セクターナレッジ不問)/年収:1200万円~2000万円/東京都