商社とは

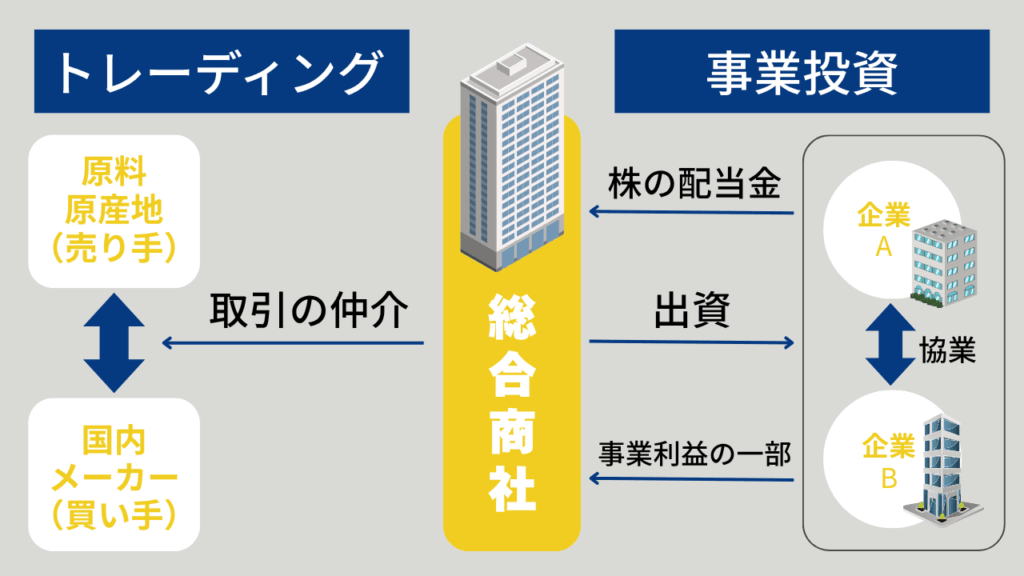

商社とは、国内外の企業や市場をつなぎ、モノやサービス、情報の流通を担う企業です。特に総合商社は、エネルギーや資源、食料、機械、金融など幅広い分野でビジネスを展開し、単なる貿易にとどまらず、事業投資や経営支援、金融・物流機能も併せ持つのが特徴です。

従来の「仕入れて売る」トレーディングに加え、近年は企業への出資やM&Aなどを通じた事業投資にも注力しており、収益の柱が多角化しています。働く上では、グローバルな視点や高い交渉力、語学力などが求められ、海外駐在の機会も多くあります。

商社は「仲介役」だけでなく、「価値を創造するプレイヤー」として、日本経済において大きな存在感を持つ企業群だと言えるでしょう。

総合商社とは?基本を押さえる

総合商社の定義と歴史

総合商社とは、幅広い分野の製品やサービスを扱い、国内外での貿易・投資事業を展開する企業を指します。そのルーツは、江戸時代の「両替商」や、明治以降の財閥系商社にまで遡るとされています。戦後、解体された財閥系商社は独立した企業として再編され、総合商社という独自の形態へと成長しました。

歴史的に、戦後復興期から高度経済成長期にかけて、石炭や鉄鋼といった資源の調達を軸に発展しました。その後、石油危機やバブル崩壊を経て、事業多角化を進めながら現在に至っています。「週刊ブレーンズ」の特集によれば、商社は近年、資源依存のリスクヘッジとして、再生可能エネルギーやデジタル領域への投資を積極的に行っています。

主要な5大総合商社の概要

日本には世界でも有数の大手総合商社が存在し、「5大商社」と称されています。三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅がその代表です。これらの商社は、エネルギーや金属資源、食品、化学品、自動車、インフラ事業など幅広い事業領域を展開しており、いずれもグローバルなネットワークを誇ります。

たとえば、三菱商事と三井物産は2023年度に純利益1兆円を達成したことで注目されています。また、伊藤忠商事は食品や繊維事業での競争力が強みです。一方、丸紅は洋上風力事業を拡大し、住友商事は電力事業の強化を図っています。「週刊ブレーンズ」でも各社の特色や経営戦略について詳しく特集されています。

事業領域の多様性とその影響

総合商社の特徴のひとつに、多様な事業領域を持つことが挙げられます。エネルギー開発や資源ビジネスをはじめ、消費財の流通、不動産、物流、さらにはデジタルテクノロジーの分野まで、多岐にわたります。この多様性は、市場環境の変化に対する柔軟な対応を可能にする一方で、事業選択と集中によるリスクの最小化という重要な役割を担っています。

「週刊ブレーンズ」の記事によると、近年では脱炭素時代への移行に伴い、再生可能エネルギーやLNG(液化天然ガス)、蓄電池といった新規事業への進出が各社の注力ポイントとなっています。このような事業の多様性は、経済リスクへの耐性を高めつつ、将来的な成長を後押しする重要な要素と言えます。

一般商社との違い

総合商社と一般商社の違いは、その事業規模と範囲にあります。一般商社は、特定の商品や分野に特化している場合が多く、たとえば食品や化学品など、特定の業界での強みを発揮する企業が該当します。一方で、総合商社は業種にとらわれない幅広い事業展開が特徴であり、取引の規模や対象地域も非常に多岐にわたります。

さらに、総合商社は単なる流通業者にとどまらず、事業投資やプロジェクト開発など、リスクを伴う大規模な取り組みを行うケースが少なくありません。「週刊ブレーンズ」の分析では、これが総合商社の収益源となる一方で、経済環境や政治的リスクにも直接影響を受けやすい点が指摘されています。

近年の商社業界の動向と課題

脱炭素時代と商社の取り組み

近年、脱炭素社会を目指す国際的な動きが急速に進む中、総合商社はその変化に対応すべく多角的な取り組みを行っています。従来の化石燃料を基盤とした事業モデルから、再生可能エネルギーや低炭素技術への投資を進める企業が増えています。特に洋上風力発電や太陽光発電、蓄電池技術などが注目を集めており、大手商社の中には欧州市場への参入を図る例も見られます。また、脱炭素戦略を推進する一環として、エネルギーの効率化や新分野の探索に力を入れており、このような動きは「週刊ブレーンズ」でもたびたび取り上げられています。

資源ビジネスから多様な事業への転換

商社業界はかつて、資源ビジネス依存型の収益構造を特徴としていました。しかし現在では、資源価格の変動リスクを回避し安定的な収益基盤を確保するため、事業の多様化が進められています。具体的には、LNG事業や再生可能エネルギー事業の拡大、農業や医療などの非資源分野への新規参入が挙げられます。このように事業領域を広げることで、商社は次世代に向けた新たな価値創出を目指しています。中でも、成長が期待される領域への投資や、現地社会との連携を通じた持続可能な成長がカギとなっています。

コーポレートガバナンスの強化

近年、コーポレートガバナンスの重要性が増しており、商社業界でもその強化が進んでいます。特に、企業価値の向上やリスク管理の徹底を目的とした取り組みが注目されています。具体的には、取締役会の構造改革や透明性の高い経営システムの実現、さらにはESG(環境・社会・ガバナンス)への対応が挙げられます。これらは、国際的な投資家からの信頼を得るために欠かせない要素でもあります。また、「週刊ブレーンズ」では、商社各社がコーポレートガバナンスの観点から、いかに競争優位性を築いているかを特集する号も発行されています。

世界の経済リスクと商社の対応

近年、地政学的リスクや経済の不透明化が商社の事業展開に影響を与えています。新興国市場の変動、為替リスク、そして世界的な資源価格の乱高下などが商社経営における大きな課題となっています。このような状況下で、商社はリスク管理能力を強化し、多方面への分散投資を進めています。また、デジタル化やAI技術の活用により、予測精度を高めたリスク分析やビジネスプロセスの最適化にも注力しています。こうした動きは商社の新時代を象徴するものと言えるでしょう。

総合商社でのキャリアを描く

総合商社で働く魅力とは?

総合商社で働く魅力は、その壮大なスケール感と多様な事業領域にあります。一つの企業でありながら、貿易、エネルギー、金属、化学品、食品、ITサービスにまで事業を手掛けるため、幅広いフィールドでの経験が積めるのです。特に近年注目されているのは、脱炭素化や再生可能エネルギーといった社会課題に対するビジネスの取り組みです。さらに国際色豊かなプロジェクトを通じて、異文化対応力やグローバル視点を磨くことができます。これらの要素が特集記事や商社に関する雑誌などで頻繁に取り上げられており、ダイナミックな環境が商社で働くことの醍醐味といえるでしょう。

選ばれる人材になるための条件

総合商社で求められるのは、高いコミュニケーション能力と問題解決力です。商社のプロジェクトは多岐にわたり、社内外の利害関係者との調整や交渉が必要不可欠です。また、現地法人の設立や事業投資に伴うリスク管理を含めた柔軟な対応力が重視されます。そのため、主体的に課題に取り組む姿勢やグローバルな視点を育むことが重要です。さらに、商社はトレンドや市場の変化を迅速に捉える必要があるため、常に新しい情報をインプットし続ける学習意欲も不可欠です。商社関係の雑誌や専門紙を通じて、業界の最新動向に触れることが役立ちます。

海外でのキャリアパスと成長機会

総合商社はその国際的な事業展開によって、海外でのキャリア形成が非常に充実しています。例えば、海外支店や現地法人に駐在することで、異文化の中でビジネスを展開するスキルを身につけることができます。また、エネルギーやインフラ関連のプロジェクトなど、各国の経済発展に貢献する事業に従事できる機会も多くあります。これにより、視野が広がり、グローバルリーダーとしての成長が期待されます。特に、「週刊ブレーンズ」など商社専門の雑誌でも、成功した駐在員の事例が度々紹介されており、成長志向の強い人にとっては理想的な環境といえるでしょう。

商社内での職種・部署の種類

総合商社内にはさまざまな職種や部署が存在し、それぞれに異なる役割があります。営業部門では国際貿易や新規事業開発をリードするダイナミックな業務が中心です。一方で、財務部門やリスク管理部門では、投資案件の収益計算やリスク分析を行い、ビジネスの安定的運営を支えます。また、デジタル化が進む中、ICT部門も重要性を増しています。たとえば、AIやIoTの技術を活用した新しいサービスの創出を実現する部門が注目されています。こうした職種の多様性により、個々のスキルや興味に応じたキャリア選択ができるのが総合商社ならではの特徴です。

商社志望者が知るべき準備と成功の秘訣

業界研究を徹底的に行う方法

商社への就職を目指す方にとって、業界研究はまず最初に取り組むべき重要なステップです。総合商社のビジネスモデルは多岐にわたり、一概に「商社」と言っても多くの分野を網羅しています。そのため、各社の事業領域や強みを正しく理解することが成功の鍵となります。

まず、業界専門の雑誌や書籍を活用しましょう。「週刊ブレーンズ」や「週刊 ダイヤモンド」は総合商社に特化した情報を提供しており、特に業界の変遷やトレンドを把握するのに役立ちます。最新号ではLNGビジネスや洋上風力事業など、商社が注力する新たな分野について詳しく取り上げられています。書店や図書館でこれらの資料をチェックし、商社の成長領域やリスクについて知識を深めることが重要です。

また、各社の公式ウェブサイトやIR情報も重要な情報源です。企業のミッションやビジョンに触れつつ、財務報告や事業内容を通じて実際の経営方針を理解することで、志望度を高めながら業界理解を深めていきましょう。

企業ごとのカルチャーと選考プロセス

総合商社はそれぞれ異なる企業文化を持ち、選考プロセスにも個性が現れます。例えば、三菱商事は総合力を重視し、リーダーシップのある人材を求める一方、伊藤忠商事は事業へのスピード感や現場力を評価する文化があります。このため、各社のカルチャーにフィットするかどうかの自己分析が大切です。

選考プロセスについては、頻繁に変化している可能性があるため、最新情報を確認しましょう。商社の採用ページや学生向けイベントで直接情報を得ることが有効です。また、「週刊ブレーンズ」などから、各社が直近で力を入れている事業分野や採用基準の変化に関する特集をチェックすることで、より適切な対策が立てられます。

OB・OG訪問で得るリアルな情報

総合商社を目指すうえで、OB・OG訪問は非常に有益です。実際に商社で働く社会人から、現場の業務内容や社内文化、キャリアステップなどリアルな情報を得ることができます。この活動により、自身の志望動機やキャリアプランがより具体的になります。

OB・OG訪問を効果的に行うポイントは質問内容を事前に準備することです。例えば、「総合商社の中で特定の事業分野を選んだ理由」や「商社としてのやりがいや課題」について質問することで、深い理解を得ることができるでしょう。また、訪問後には感謝のメールを送り、ネットワーク作りを大切にすることもポイントです。

自己PRと志望動機のポイント

採用選考の中で重視されるのが自己PRと志望動機です。総合商社は多岐にわたる事業領域を持つため、広い視野と適応力が求められる一方、具体的な事例を交えたアピールが必要です。自己PRでは、自身がこれまで達成してきた成果や強みを具体的に伝えることが効果的です。特に、困難を乗り越えた経験や主体的に取り組んだエピソードは、商社で必要とされる挑戦力や行動力をアピールする材料となります。

志望動機については、業界研究を通じて得た情報を基に書きましょう。例えば、商社が注力しているLNGや蓄電池ビジネスに興味を持ち、社会的意義のある事業に関わりたいという思いを具体的に書くことで、熱意が伝わります。また、例として「週刊ブレーンズ」で特集されている脱炭素事業などの話題に触れ、自身の目指すキャリアへの結びつきを明確にすると、説得力が増します。

最後に、ビジネスパーソンとしての成長を志望理由に加えることで、総合商社で働くイメージを面接官に具体的に伝え、好印象を与えましょう。

総合商社の最新求人情報

- 大手総合商社グループのデジタルメディア企業でのマーケティングコンサルタント(マーケター)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のDXコンサルタント/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のテクノロジーコンサルタント/年収:~1000万円/東京都

- 大手総合商社での商品デリバティブに関わるリスク管理(ミドルオフィス)/年収:~1000万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での業務監査/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 大手総合商社の製菓・乳製品の輸入オペレーション実務(嘱託プロ採用)/年収:~800万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での内部統制業務/年収:~1600万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での主計サポート業務 / 会計税務ガバナンス業務 / DX戦略推進 / 税務調査対応業務/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社系不動産ファンドでのバリュエーション担当/年収:~800万円/東京都

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクマネジメント(ポテンシャル営業)/年収:~800万円/愛知県

- 大手総合商社の製菓・乳製品に関する営業(嘱託プロ採用)/年収:800万円~1600万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での投資事業におけるプロジェクトマネージャー/発電所の開発業務(環境インフラ事業)/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 双日株式会社/総合商社での業務システム企画・ITインフラ統括/年収:~1600万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での営業経理/年収:~1600万円/お問い合わせください。

- 【名古屋】総合商社系保険ブローカー会社におけるリスクコンサル(法人営業)/年収:~1000万円/愛知県

- 大手総合商社グループIT企業のビジネスプロデューサー/年収:1000万円~1600万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での海外営業(無機化学品部)/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社系アセットマネジメント会社における私募リート運用資産の期中運用/年収:~1000万円/東京都

- 双日株式会社/総合商社での包括保険に関する業務/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のビジネスコンサルタント/年収:800万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社&証券会社系不動産AM会社でのアクイジション(担当者)/年収:~1200万円/東京都

- 大手総合商社における化学品部門のM&A人材採用(セクターナレッジ不問)/年収:1200万円~2000万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業の海外プロジェクトマネージャー/年収:800万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社での不動産DX領域の新規事業におけるCTO候補/プロダクトマネージャー(嘱託プロ採用)/年収:1000万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のオープンポジション/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社系不動産ファンドでの引受審査担当/年収:~1000万円/東京都

- デジタル技術を活用した不動産・インフラ運用会社でのデジタル投資銀行マネージャー/年収:~1600万円/東京都

- 大手総合商社グループIT企業のテクノロジーコンサルタント(マネージャー)/年収:1000万円~1800万円/東京都

- 大手総合商社の暗号資産事業の推進・運営担当者/年収:1000万円~1400万円/東京都

- 大手総合商社でのEコマース関連配送事業に関わるシステムプロダクト制作管理戦略並びに事業開発業務<嘱託プロ採用>/年収:~1000万円/東京都